| 業界動向 | 不動産業界では、少子高齢化や人口減少により空き家や空き地が増加するとともに、商業施設・オフィスビルの老朽化、さらには建築資材および人件費の高騰が大きな課題として挙げられます。一方で都市部の不動産については、利便性や投資目的の観点から未だに価格上昇を続けている側面があります。また、デジタル化の促進により、テレワークの導入やECサイトでのショッピングが可能となり、人々の生活行動に変化がみられるなか、不動産の位置づけも大きく変化しています。

|

| 監査上の主なポイント |

|

| 業界動向 | 飲食業界ではコロナ禍の営業自粛要請で厳しい状況が続いていましたが、2023年5月に感染症法上の位置づけが5 類に移行されたことに伴い、行動制限が緩和から解除へと進み、ポストコロナへ移行しました。人流の戻り、インバウンド需要の拡大により業界全体が回復基調に向かっています。ただし、この回復は客単価の上昇によるところが大きく、客数についてはまだコロナ前の水準まで回復していないと推定されています。

|

| 監査上の主なポイント |

|

| 業界動向 | 宿泊関連消費額は、コロナ禍前の水準を超え回復傾向にあります。観光庁「旅行・観光消費動向調査」によると、2023年の国内旅行の宿泊施設に関する消費額は3兆9,112億円、コロナ禍前の2019年の120%まで回復しています。観光庁「宿泊旅行統計調査」の延べ宿泊者数内訳から訪日外国人需要を加えると、本業界は約5兆円規模と推察されます。

|

| 監査上の主なポイント |

|

| 業界動向 | 情報・通信技術やこれらを支える通信基盤は、日常生活になくてはならないものであり、電気・水道・ガス、道路、公共交通機関などと同じく、社会に必要不可欠なインフラと言えるまでに浸透しています。

|

| 監査上の主なポイント |

|

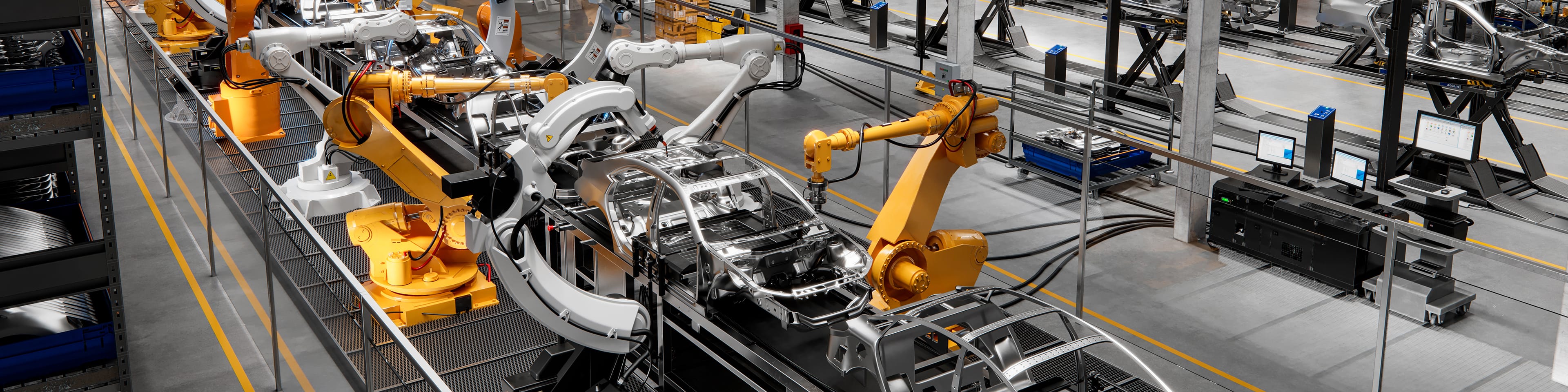

| 業界動向 | 製造業界では、2020年度の新型コロナウイルス感染症拡大期に営業利益が大幅に落ち込んだものの、2021年度より回復し、コロナ禍以前の営業利益を上回っている状況です。しかし、昨今の原材料価格及びエネルギー価格の高騰の影響も大きく、各企業は価格高騰分の対策として価格転嫁を模索しています。 出典:経済産業省 ものづくり白書2024「製造業を巡る現状と課題今後の政策の方向性」

|

| 監査上の主なポイント |

|

| 業界動向 | 建設業界では、長時間労働の常態化、深刻な人材不足による生産性の低下が課題となっています。これらの観点から2019年6月に建設業法の改正が行われ、長時間労働の是正や現場処遇の改善を含む働き方改革の促進、人材の有効活用や建設工事の施工効率化を含む建設現場の生産性向上などが進められています。また、建設資材の高騰への対応として、国土交通省によるスライド条項(工事の契約締結後において賃金、物価水準等が変動しその変動割合が一定程度を超えた場合、請負代金の変更を請求できる制度)等の運用や契約変更の実施などを要請する等の取組みが行われています。

|

| 監査上の主なポイント |

|

| 業界動向 | 陸上物流 ※出典:(株)矢野経済研究所「物流15業種市場に関する調査(2024年)」(2024年7月22日発表) 海上物流

|

| 監査上の主なポイント |

|

| 業界動向 | 株主(出資者)や利益分配の概念がない組織体である非営利法人のうち、ここでは当監査法人が監査・アドバイザリー業務を多く実施している学校法人と社会福祉法人を取り上げます。

|

| 監査上の主なポイント |

|

| 業界動向 | 日本国内の広告・PR業界については、新型コロナ感染症の影響により2020年に一時的な落ち込みがあったものの、市場規模は年々増加傾向にあります。 出典:株式会社電通「2024年 日本の総広告費」、公益社団法人日本パブリックリレーションズ協会「2023年 PR業実態調査」

|

| 監査上の主なポイント |

|