继上一期分享了不同的投资架构税务问题后,本篇我们将从中资企业各产业环节出海的转让定价考量点进行介绍,并分享相应的建议。

“出海”,正成为越来越多中国企业发展壮大的必然之路。从改革开放初期的初级产品、简单加工产品慢慢发展到承揽项目,再到目前大规模的产业链“出海”,中国企业正在全方位地向海外市场输出,在研发、采购、生产、直至后期的销售等环节,实现全球资源配置。

海外投资、全球业务布局以及全球产业链运营涉及各种复杂的税务问题,尤其是集团企业间的各种关联交易安排对集团的整体产业布局和运营效率有着重要影响。而集团间关联交易涉及的转让定价问题除了关乎集团本身的运营架构和安排,还涉及海外不同行政管辖区下税收蛋糕如何分配。

特别地,自2021年10月推出“双支柱”方案以来,已有越来越多的国家(含管辖区)完成或正在制定相关的国内立法,计划在2024年或2025年开始实施支柱二。支柱二的基本思路是在全球范围内设定一个最低有效税率(15%),使得大型跨国集团企业的最终母公司及其在任何国家的成员实体负担的有效税率都不低于这个水平。因此,不合理的转让定价规划,企业还将可能面临被双重征税的不利影响。

因此,在中国出海企业所面临的税务问题中,对转让定价的关注度也越来越高。本文我们将就中国出海企业价值链条上的各产业环节较常见的一些转让定价考量进行探讨。

中企出海战略布局 - 税务全面观系列

第三期:“出海”潮下,集团企业各产业环节的转让定价一般考量

01

研发

从转让定价角度来看,常见的研发活动主要可分为两大类:合约研发与核心研发。

合约研发活动是以往中国企业出海时常见的研发模式,主要是根据研发主体公司的要求,进行具体的技术实验、测试等应用性的活动,不涉及核心研发工作,一般不会形成无形资产。受托研发实体根据发生的相关费用,按成本加成的方式向委托方收取合约研发费用。

但根据容诚的观察,近年越来越多的中国出海企业选择在海外设立研发中心,由简单合约研发转变为核心研发。核心研发往往会形成带来长远持续收益的无形资产。核心研发活动的转让定价机制更为复杂,涉及对研发活动属性、研发参与方贡献程度、后续无形资产的形成以及相应剩余利润归属的判断等问题的评估。

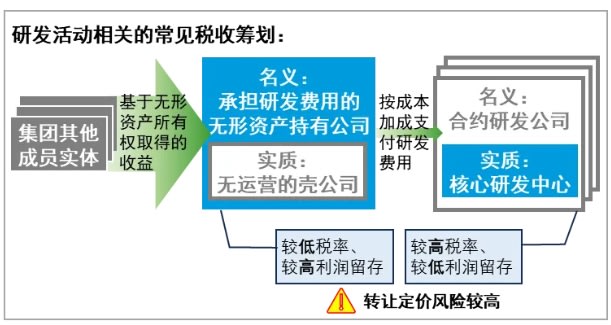

对于研发活动,以往很多企业在税收筹划中倾向于在低税地区建立无形资产持有公司,且往往只是无运营实质的壳公司,而集团各地核心研发中心的活动则被包装成合约研发,通过关联交易安排使无形资产相关的主要剩余收益都保留在低税率地区,以达到税务节省的目的。

但在目前的国际税收环境下,这种简单粗暴的研发和无形资产安排将面临较大的转让定价风险。

OECD在2017年修订《转让定价指南》时,明确对于无形资产的剩余利益,分配需要考虑其“开发、价值提升、维护、保护和利用”(DEMPE)这几项重要的职能风险情况。

对于核心研发活动所形成的重要无形资产,不能简单只看其法律所有人来判断后续剩余利润的归属,而应该基于其履行的功能、使用的资产和承担的风险来判断实质上的无形资产经济所有人。

主要的研发实体,如对研发的核心方向有决策和控制权、对核心研发活动投入大量的人力物力,那么即使法律上不拥有相关无形资产的所有权,也应当作为其经济所有人,参与分享后续的剩余收益。

因此,出海企业需要更谨慎评估研发活动的业务模式,选择合适的定价机制,以更合理地管控相关转让定价风险。

02

采购

采购环节是现代化产业价值链条上极为重要的一环。供应链协同效应和采购效率的高低,对企业的经营效率有着至关重要的作用。

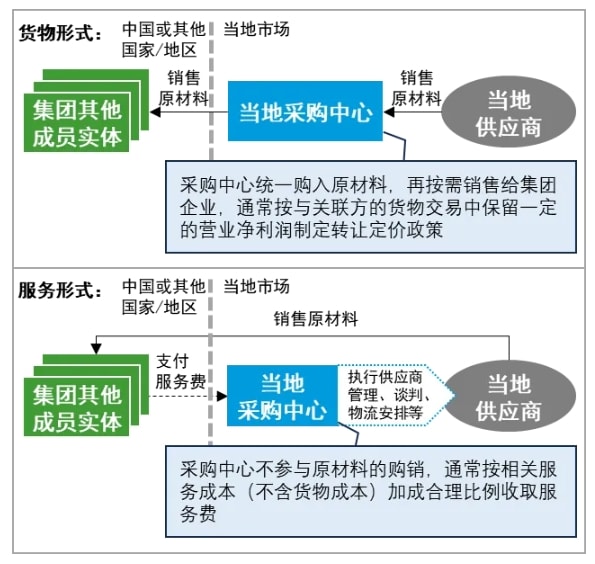

出海企业的采购模式一般有货物和服务两种形式:

但现在的采购环节,往往已不仅是传统意义上的原材料统一购置,而是拓展到了供应链管理的概念。鉴于此,不少出海企业对于采购环节的定价策略逐渐从原来常规的定价模式转向反映更高附加值的定价机制,如基于采购货值的采购佣金定价。从转让定价职能风险匹配的角度而言,佣金等分享剩余价值的定价方式其实更能反映现代高增值性采购环节的价值。

然而,对于定价机制的变化,不同辖区税局往往会有不同看法。作为采购服务提供方的辖区税局,可能较乐于接受高增值性的定价方式。而采购服务接收方的辖区税局则容易对收费模式转变导致大幅增加的服务费提出质疑。

出海企业在制定关联交易政策时,可以不拘泥传统的定价模式,根据现实的商业需要和安排来设置合理的定价政策。但创新定价策略的推出,不是“拍脑袋”的事情,需要紧跟辖区相关政策的要求,并且有详细的可行性分析和合理的支持文件以备辖区税局的查询。

03

生产

随着国内生产成本的水涨船高,以及海外地缘政治风险、监管要求的变化等原因,作为全球供应链重构的一部分,不少中国出海企业会选择在海外设立生产基地。大部分出海企业在综合考虑海外的劳动素质、整体基建支持等因素后,往往选择只在海外建立相对简单功能的生产或加工厂,并根据自身的业务需求和海外辖区的税收优惠政策而采用不同的生产方式。

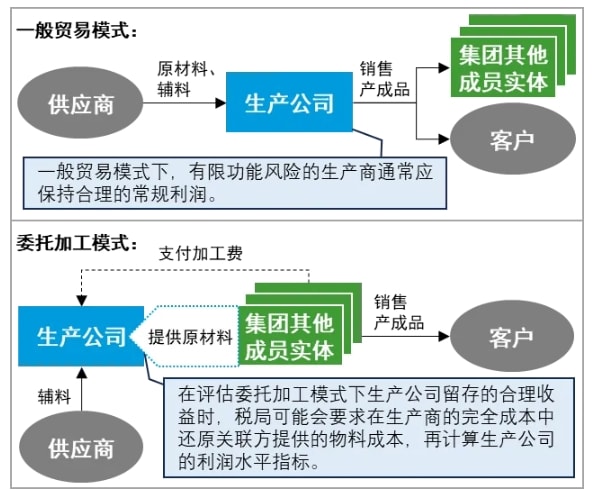

常见的生产方式有一般贸易和委托加工两种。

一般贸易

指生产厂商自行采购原材料进行生产,生产的产成品再销售给关联方或第三方客户。一般贸易形式下的定价策略一般要求生产厂商在集团的交易链条上保持合理的常规利润。

委托加工模式

由关联委托方提供部分或主要生产原料,生产厂商自行采购部分辅料,根据委托方的要求进行生产。委托加工模式下较多地采用加工费结算的方式进行定价。从转让定价评估的角度而言,对于委托加工的模式,有的辖区税局要求还原物料成本计算当地的留存收益,而不是简单根据生产商账上的成本计算其合理的利润补偿。

对于常规的简单生产环节出海,尽管其转让定价评估机制并不复杂,但出海企业也不能简单地认为在当地保留一定的生产利润就万事大吉。对于“一定的合理”生产利润该如何计算,是生产环节出海时需要注意的问题。

04

销售

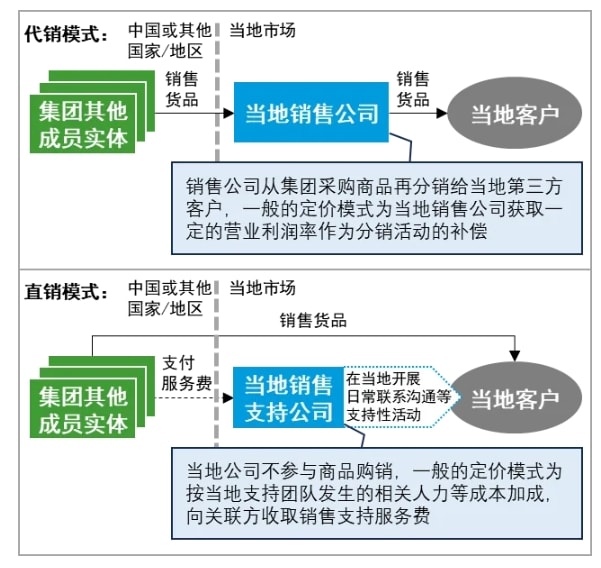

中国出海企业在海外市场的销售,一般有两种模式:代销和直销。

在两种销售模式下,在本地留存的利润差异往往是非常大的。假定在当地的销售额为1,000:

代销模式

应税收入与本地货物销售额相关,以销售公司保留3%的营业利润率为例,则当地应税利润为30。

直销模式

当地应税收入与销售额无关,假定当地人力相关成本为100,按成本加成5%估算,应税利润只有5。

在过往的税收筹划中,在商业模式允许的情况下,如出海企业希望在当地留存尽量少的利润,往往会选择直销模式,以降低在本地的税收负担。

但近期OECD支柱一金额B定价框架的出台,意味着对直销模式的税收筹划可能将不再可行。2024年2月19日,OECD发布了关于支柱一金额B的最终报告,旨在简化基础分销活动对独立交易原则的应用。支柱一金额B并不受收入门槛的限制,因此会有广泛的适用性。

适用金额B的交易包括:

01

购销模式下的分销交易

即分销商从一个或多个关联方购买商品,并批发分销给非关联方。这就是我们上文所述代销模式。范围内的分销活动,可以参考定价矩阵(如图)定价。

指标情况 | 行业分组1 | 行业分组2 | 行业分组 3 | |

净经营资产强度 | 营业费用强度 | |||

>45% | 不限 | 3.50% +/-0.5% | 5.25% +/-0.5% | 5.50% +/-0.5% |

30%~ 44.99% | 不限 | 3.25% +/-0.5% | 3.50% +/-0.5% | 4.50% +/-0.5% |

15%~ 29.99% | 不限 | 2.75% +/-0.5% | 3.25% +/-0.5% | 4.25% +/-0.5% |

<15% | ≥10% | 2.00% +/-0.5% | 2.25% +/-0.5% | 3.00% +/-0.5% |

<15% | 不限 | 1.50% +/-0.5% | 1.75% +/-0.5% | 2.25% +/-0.5% |

*资料来源:OECD发布的关于支柱一金额B的最终报告

备注:

行业分组1主要包括:易腐食品、动物饲料、农业用品、杂货店、家用消耗品、烟酒、宠物食品、建筑材料和用品、管道用品、金属、纸张和包装。

行业分组2主要包括:国内车辆、IT硬件、软件和组件、电气组件和耗材、服装、纺织品、皮革、皮毛、珠宝、塑料和化学品、润滑剂、燃料、家用电气、消费电子产品、家具、家用和办公耗材、印刷品、混合商品、多条产品线、各种用品,以及未列入第1组或第3组的任何其他货物和部件。

行业分组3主要包括:医疗器械、制药、医疗、健康和福利杂项用品、工业机械、工业工具、工业部件和杂项用品、工农业和二手家用车辆、摩托车、车辆零件和用品。

净经营资产强度=净经营资产(即,固定经营资产+营运资金)/净收入(即,根据适用会计准则计算的实体总收入,不包括任何销售回报、津贴和折扣)营业费用强度=营业费用(即,企业在正常经营过程中发生的费用,不包括销售商品的成本)/净收入

02

销售代理

即销售代理人或代理销售商协助代理一家或者多家关联方向非关联方的批发分销商品业务,也就是上文所讲的直销模式。在支柱一的框架下,销售代理(直销模式)也将适用金额B的安排,在当地市场销售额的一定比例(而不是简单的服务成本加成计费)将保留在市场国作为合理的利润回报。

金额B概念的提出,对于市场地销售活动的合理回报有了更高的要求。以往通过市场营销服务形式来规避在市场地的收入纳税的方式,在金额B的框架下将不再适用。

尽管支柱一框架的出台,并不代表涵盖的辖区一定有义务或将会对金额B进行本地立法。但相关的框架性指引,也可能成为当地税务机关评估销售环节利润合理性的一个重要参考。

容诚观察

我国出海企业正在加速展开其全球化的布局,在整个产业布局的过程中,业务的转型、国际监管环境的变化,都为出海企业的转让定价管理带来新的挑战。例如:随着“支柱二”在多个税收管辖区的广泛立法与实施,将旨在从世界范围消除“税收洼地”,切断大型跨国集团企业避税的去路。不合理的转让定价规划(如:以转让定价等手段向低税区转移利润并从中避税),企业将可能面临被双重征税的不利影响。

因此,我们建议集团企业“出海”时,从转让定价维度,应在以下方面提前做足准备功夫:

01

梳理业务安排,为集团各产业环节法人实体作精准定位,合理制定转让定价政策与转让定价调节机制;

02

根据当地法规以及业务情况,及时完成转让定价的合规文档与支持文档;

03

面临复杂多变的国际税收环境(如:“双支柱”改革方案),及时关注当地法规的变化,并寻求专业咨询机构的帮助,为集团的转让定价规划与应对潜在的税企争议保驾护航,确保及时履行转让定价与税务合规义务。

容诚将持续关注并收集相关的政策信息与您分享。如您有任何问题,欢迎联络我们。

邮箱